今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,9月24日,我院“正青春”思政大讲坛邀请吴江区委老干部局银发宣讲员杨晓容作主题为“牢记血火历史、实现民族复兴——吴江区抗日战争遗迹遗存举要”的讲座,带领师生近距离感受吴江大地上的抗战记忆,激励青年学子以“强国有我”的担当在新时代征程中续写红色华章,勇担民族复兴大任。

.jpg)

讲座开场,杨晓容便将师生的思绪引向历史的时空轴线。他从1840年鸦片战争说起,细数了此后百年间中华民族在外敌入侵下饱受的屈辱与抗争,直至1937年全民族抗战的熊熊烈火燃起。“中国人民抗日战争,”他强调,“是艰苦卓绝的伟大战争,在中国共产党倡导建立的抗日民族统一战线旗帜下,中国人民以铮铮铁骨战强敌、以血肉之躯筑长城,取得近代以来反抗外敌入侵的第一次完全胜利。”

“这场胜利何其悲壮,代价何其深重。”杨晓容接着展示了一组沉甸甸的数字:

抗日战争中,中国军民伤亡超过3500万;

1937年12月,南京城破,30万同胞惨遭屠戮;

1942年,就在我们脚下的吴江大地,“芦莘厍周大屠杀”中,日军罪行数不胜数,被害群众有姓氏可查的达2373人;

……

“这些数字意味着,抗战离我们并不遥远。”他动情地说,“惨烈的牺牲发生在中国大地,也发生在江苏,发生在苏州吴江,发生在我们身处这片土地的千家万户……日军的铁蹄曾在这里进行活生生、血淋淋的烧杀掳掠奸,这是我们永远不容忘却的记忆。”

杨晓容采用“云走访”的方式,借助老照片、遗迹现状照片等图文资料,循着吴江抗战遗迹的线索展开讲述。在中共浙西路东特委和吴兴县委旧址,重现革命先辈秘密联络时的紧张场景;在侵华日军芦莘厍周大屠杀纪念馆,还原侵略者的残暴行径与民众遭受的苦难;在黎里《抗战群英谱碑》前,细数那些为家乡浴血奋战的平凡英雄……一张张被岁月定格的画面、一段段饱含血泪的历史,生动展现了中华儿女同仇敌忾、共御外侮的宏大历程,让在场师生深切体会到“人民战争”的厚重意义。

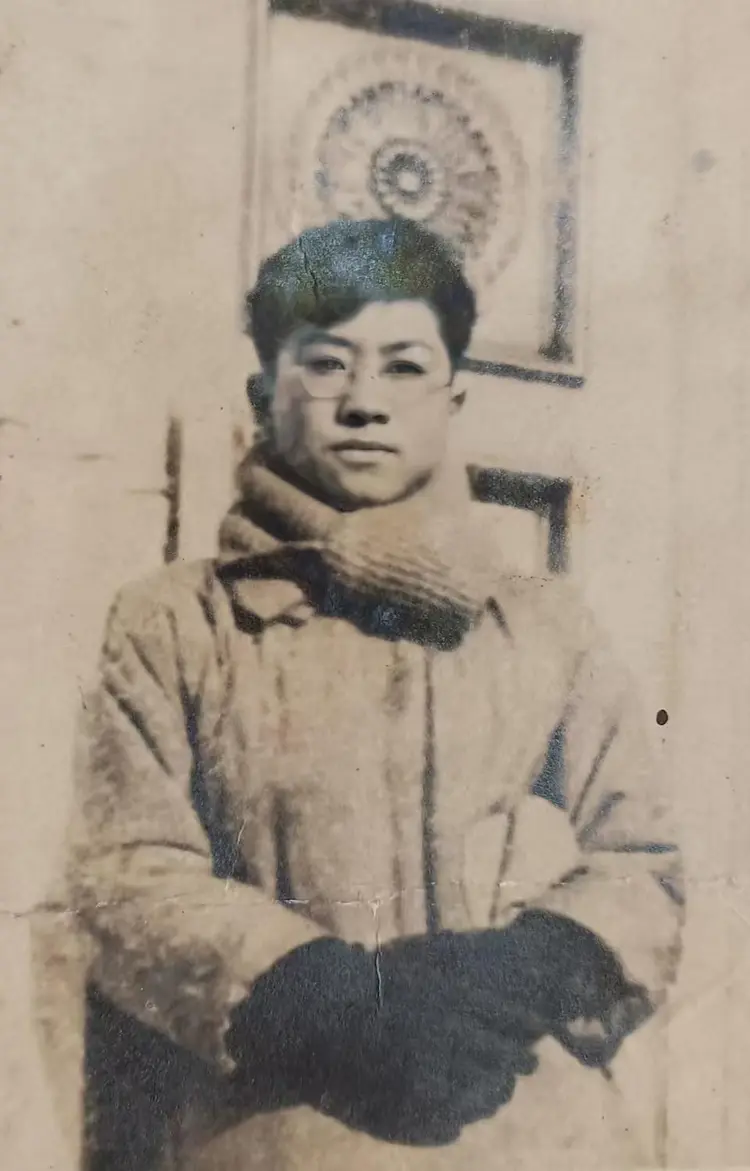

杨晓容特别讲述了几位吴江青年的抗战故事——他们的年龄与在场学子相近,却在国难当头之际,都义无反顾地选择了救国救民、不惜牺牲自己以保家卫国。

家境优渥的夏再生,怀揣“建立一个穷人的新政权”的理想,主动舍弃安逸生活投身抗日洪流,为信仰燃尽二十二岁的生命。

二十岁的清华学子孙世实,在日机轰炸的危急时刻,毅然将求生浮木让给病重战友,自己却被弹片击中,生命永远停留在最美好的青春岁月。

从抗日宣传队员成长起来的陈有民,在大风湾与日军的遭遇战中,他带伤作战,英勇顽强,在杨树园战斗中,他为国捐躯,用年仅19岁的生命践行了入党时的铮铮誓言。

出身书香世家的倪淑英,本可在安稳的讲台上传道授业,却主动告别平静生活奔赴延安,在残酷的“桦木沟惨案”中,用生命诠释了共产党人的信仰担当,牺牲时年仅二十七岁。

这些年轻的英雄,以抉择与牺牲诠释了“青春”的价值,让在场学子深深触动……

正如习近平总书记在今年9月3日阅兵讲话时指出:人类命运休戚与共,各个国家、各个民族只有平等相待、和睦相处、守望相助,才能维护共同安全,消弭战争根源,不让历史悲剧重演!

“以往总认为抗战历史只是课本里的文字,今天才知晓,吴江的土地上蕴藏着如此多令人热泪盈眶的故事。”——电气与电子工程系吴江籍教师张萱妍。

“如果不是前辈当时的舍身卫国,家国担当,哪有我们现在的安宁生活和学习……”——管理工程系学生王宁静。

“与我们年纪相仿的先辈们用生命守护家国,这种担当和精神让我感到更应将这份责任转化为学习的动力,为民族复兴、强国建设踏踏实实走好青春的每一步。”——通信与信息工程系学生刘航。

此次讲座以吴江本土抗战历史为切入点,以身边事讲述历史故事,不仅让青年学子读懂了吴江大地上的抗战记忆,更激发了大家的家国情怀与历史使命感。这场跨越时空的对话,引领我院青年学子传承红色基因,砥砺奋进,书写属于新时代的青春答卷。